sd-karte

PiHole – Sicher und werbefrei surfen mit dem Raspberry Pi

Was ist der Unterschied von Pihole zu einem Adblocker?

Warum einen Raspberry Pi mit etwas ausstatten, das ein Adblocker im Browser auf den ersten Blick auch kann? Weil Adblocker-Plugins etwas anders funktionieren und aufgerufene Websites erst blocken, sobald sie euren PC, Mac oder das Smartphone erreicht haben. Pihole hat einen anderen Ansatz, denn es blockt Tracker, Viren-verseuchte Websites und Werbung auf DNS-Ebene.

Das heißt, dass das Pihole quasi alles ausfiltert, bevor es an die Geräte im Netzwerk ausgeliefert wird. Wie ein Sieb, das zwischen eurem Router und allen Geräten im Netzwerk arbeitet. Und es bringt den Vorteil mit, dass diese Geräte auch in den nativen Apps werbefrei sind – und nicht nur mit Plugins oder speziellen Apps. Ich blicke in deine Richtung, iPhone.

Weniger Tracking, mehr Speed

Weniger Tracker bedeuten auch gleichzeitig mehr Privatsphäre, denn die eingebauten Filter sorgen dafür, dass deutlich weniger Informationen über euer Surfverhalten gesammelt werden können. Pihole ist zwar kein Tails oder Tor, das euren Traffic über fünf Millionen Proxies und dann noch mal zur Venus schickt, blockt aber sehr viele Anbieter und gefährliche Seiten.

Weniger Werbung und weniger Gefunke von Trackern und Analytics-Anbietern bedeutet zudem weniger Traffic und schnellere Ladezeiten von Websites und Apps. Na, überzeugt? Das alles braucht ihr für die Einrichtung.

Diese Hardware brauchst du für den Raspberry Pi mit Pihole

- Einen Raspberry Pi – im Grunde tut es jeder Raspberry, auch der Raspberry Pi 1 oder Zero. Wir empfehlen euch jedoch einen Raspberry Pi 3 und aufwärts, um die Weboberfläche vom Pihole flott nutzen zu können.

- Ein Netzteil – oder einen USB-Anschluss mit 2A-Output oder mehr.

- Eine Micro-SD-Karte und einen SD-Adapter, der Karten meistens beiliegt.

- Optional: Ein Gehäuse für den Raspberry Pi.

- Optional: Einen Hoodie, da ihr ein paar einfache Shell-Befehle kopieren werdet und dabei aussehen müsst, wie ein Hacker.

Software für Pihole

- Balenaetcher – oder Rufus oder Unetbootin.

- Raspberry Pi OS Lite – das offizielle Betriebssystem für den Raspberry Pi.

Vorbereitung der SD-Karte

- Ladet euch im ersten Schritt Balenaetcher (oder eine der oben erwähnten Alternativen) herunter und installiert das Tool. Balenaetcher braucht ihr, um das Betriebssystem für den Raspberry Pi auf der SD-Karte zu „installieren“. Das Image öffnen und die Dateien kopieren funktioniert übrigens nicht, da eine Partitionstabelle auf die Micro-SD-Karte geschrieben werden muss.

- Raspberry Pi OS findet ihr hier, wobei ihr für das Pihole nur die „Lite“-Version braucht. Bei der Veröffentlichung dieses Artikels ist das Raspberry Pi OS (32-bit) Lite (basierend auf Debian Buster). Ihr könnt aber auch die 64-Bit-Variante installieren oder die Version mit einer Desktopumgebung, falls ihr den Raspberry Pi mit Pihole noch für andere Dinge verwenden wollt.

- Startet Balenaetcher, wählt die heruntergeladene und entpackte Datei und dann die Micro-SD-Karte aus, die nun mit oder ohne Adapter in eurem PC stecken sollte. Checkt bitte vorher, dass ihr die richtige Micro-SD-Karte und nicht eine externe Festplatte oder den USB-Stick auswählt (den mit dem geheimen Ordner, den Mutti niemals sehen sollte).

- Balenaetcher schreibt das Raspberry Pi OS auf die SD-Karte, und somit wäre das gute Stück dann auch schon bereit für den Einsatz. Steckt die Karte in euren Raspberry und stöpselt ihn mit einem HDMI- und am besten einem Netzwerkkabel verbunden an die Strombuchse. Ihr braucht zudem eine Tastatur mit Bluetooth-Adapter oder ganz oldschool eine mit Kabel.

Voreinstellungen des Raspberry Pi OS

Nachdem der Raspberry Pi gebootet hat (was ein wenig nach „Matrix“ aussieht), loggt ihr euch mit folgenden Logindaten und Passwort ein:

pi

raspberry

(beziehungsweise „raspberrz“, da die Tastatur noch auf Englisch eingestellt ist)

Ich bin zwar kein Hellseher, nehme aber an, dass ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit eine deutsche Tastatur nutzt. Damit das auch der Raspberry weiß, gebt ihr im Terminal ein:

sudo raspi-config

In dem Konfigurationstool hüpft ihr zu Punkt 4 (Localisation Options) und stellt im nächsten Schritt die Locale unter I1 auf Deutsch (DE), die Timezone (I2) auf Berlin, das Keyboard Layout (I3) auf Deutsch (DE) und WLAN Country (I4) ebenfalls auf DE. Die Punkte wählt ihr mit der Space-Taste an oder ab und wechselt mit Tab auf „Select“ beziehungsweise „Back“. Nach etwas Gerödel verlasst ihr das Menü über „Finish“ und startet den Raspberry am besten neu, mit:

sudo reboot

Nach dem Neustart ändert ihr zunächst das Passwort, damit Mr. Robot nicht so einfach Zugriff auf euren Raspberry Pi hat. Loggt euch ein (diesmal mit hoffentlich deutschem Tastaturlayout) und gebt ein:

passwd

Gebt euer aktuelles Passwort ein (raspberry) und dann euer neues, das ihr am besten in einem Passwortmanager speichert. Um das Betriebssystem auf den neuesten Stand zu bringen, führen wir ein Update durch, mit:

sudo apt update && sudo apt -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade && sudo apt -y autoremove && sudo apt -y autoclean && sync && sudo reboot

Nach dem Neustart installiert ihr nun Pihole und macht euch erstmal zum root, da Pihole bestimmte Rechte für die Installation braucht:

sudo passwd root

Vergebt jetzt ein temporäres Passwort und loggt euch als root ein, mit:

su -

Deutsche Tastatur:

- sudo raspi-config

- Punkt 4 Localisation Options

- l3 Change Keyboard Layout

- PC generic de 105 tecles (intl.)

- Runtergehen auf „Andere“

- Das Wort Duits suchen und bestätigen

- Dann nach oben und DUITS auswählen

- und dann geht es komischerweise wie gewohnt weiter

Die Installation von Pihole auf dem Raspberry Pi

Falls ihr nicht wisst, welche IP euer Pihole hat, findet ihr es so raus und notiert es am besten:

hostname -I

(das ist ein großes I, wie „Ihhh“, kein L)

Jetzt installiert ihr das Pihole über das Skript:

curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash

Sollte das nicht funktionieren, weil curl fehlt, könnt ihr auch Folgendes tun:

wget -O basic-install.sh https://install.pi-hole.net

sudo bash basic-install.sh

Bei Problemen findet ihr weitere Infos zur Installation auf der GitHub-Seite von Pihole. Das Skript installiert und arbeitet ein bisschen vor sich hin und wird euch zwischendurch einige Fragen stellen, die ihr wie folgt, beantworten könnt:

Select Upstream DNS Provider: Cloudflare oder Google oder einer eurer Wahl.

Select Lists: Wählt hier einfach alle Listen aus.

Select Protocols: IPv4 und/oder IPv6, falls ihr IPv6 nutzt.

Do you want to use your current network settings as a static address: Gebt hier die IP-Adresse des Raspberry Pi ein, die euer Router zugewiesen hat (beziehungsweise Enter), und wählt den Router als Gateway aus – meist 192.168.0.1, aber prüft es zur Sicherheit nochmal in den Einstellungen eures Routers.

Do you wish to install the web admin interface: Ja, denn hier nehmt ihr nachher Einstellungen vor und seht, was das Pihole alles filtert.

Do you wish to install the web server (lighttpd): Ja, denn ohne läuft auch die Weboberfläche nicht oder ihr müsst euch den Server anders zusammenfrickeln.

Do you want to log queries: Ja, sofern ihr die Zugriffe in Logdateien speichern wollt.

Select a privacy mode for FTL: Je nachdem, ob ihr ein öffentliches Netzwerk betreibt oder die Anfragen schlicht und einfach komplett anonymisieren wollt (hallo DSGVO), könnt ihr hier einstellen, was genau geloggt wird.

Nach der Installation zeigt euch das Skript die Adresse des Pihole als IPv4 und/oder IPv6 sowie das Passwort für die Weboberfläche an. Loggt euch wieder als root aus und auch ein Neustart kann nicht schaden:

exit

sudo passwd -dl root

sudo reboot

Pihole als DNS-Server des Routers eintragen

Im Grunde könnt ihr den Raspberry nun an seinen Zielort verfrachten. Er braucht nur noch Strom und ein Netzwerkkabel zu eurem Router. Das Pihole funktioniert im Grunde auch per WLAN, sofern es nicht der ganz alte Raspberry Pi 1 ist. Für eine stabile Verbindung, und um etwas Frickelei zu vermeiden, solltet ihr aber ein Netzwerkkabel nutzen. Wer den Raspberry Pi übrigens nicht kennt: Das Teil hat leider keinen An- oder Aus-Schalter. Ihr macht ihn an, wenn ihr das USB-Kabel anstöpselt und fahrt ihn am besten herunter mit:

sudo shutdown now

Dann könnt ihr ihn vom Strom trennen und wieder anklemmen, wenn ihr ihn einschalten wollt. Im Idealfall wird er aber die ganze Zeit durchlaufen und Trackinganfragen, Werbung und anderen Firlefanz auf DNS-Ebene blocken. Damit das funktioniert, müsst ihr das in einem letzten Schritt eurem Router mitteilen.

Pihole müsst ihr im Backend der Fritzbox als DNS-Server eintragen. Hier unterscheiden sich die Modelle bei ihrer Weboberfläche natürlich. Bei der Fritzbox findet ihr die Einstellung unter Internet > Zugangsdaten > DNS-Server.

Hier gebt ihr die IPv4- und/oder die IPv6-Adresse eures Pihole ein. Als Alternative empfiehlt sich noch ein zweiter DNS-Server, falls ihr den Raspberry mal wechseln, aber dennoch weiter Internet haben wollt. Hier bieten sich Cloudflare (1.1.1.1) oder Googles DNS-Server (8.8.8.8) an, aber ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt.

Die Weboberfläche und weitere Einstellungen

Im Grunde sollte alles out-of-the-box funktionieren. Ihr könnt euch die Weboberfläche vom Pihole ansehen, indem ihr die IP-Adresse im Browser angebt und ein „/admin/“ anhängt, zum Beispiel:

http://192.168.0.10/admin/

Loggt euch mit dem Passwort aus der Installation ein und ihr könnt euch auf dem Dashboard ansehen, wie viele Anfragen vom Pihole geblockt worden sind, welche Domains und Tracker das waren und so weiter. Wenn ihr die Listen aktuell halten wollt, könnt ihr unter dem Punkt Tools > Update Gravity auf Update klicken.

Eine Allow-Liste findet ihr ebenfalls im Menü links und ihr werdet sie das eine oder andere Mal brauchen, denn manchmal blockt Pihole relativ harmlose Werbetracker oder versaut euch Links in Newslettern, da diese meist über Tracking-Tools laufen. Setzt die entsprechenden Domains dann einfach auf die Liste oder schaltet Pihole kurzzeitig mit einem Klick auf Disable aus und wählt, für wie lange er ausbleiben soll.

Wer möchte, kann das Pihole auch als DHCP-Server nutzen, DNSSEC aktivieren, als rekursiven DNS-Server mit Unbound nutzen, weitere Adblock-Listen hinzufügen oder die Allow-Lists automatisch updaten lassen. Auf die gehört übrigens auch www.t3n.de – ist ja klar. Wie ihr das alles anstellt, erfahrt ihr hier:

- Unbound als rekursiven DNS-Server einrichten

- Massenimport von Adblock-Listen mit pihole5-list-tool

- Tipps für Whitelisting unkritischer Tools und Services

- Pi-Hole mit OpenVPN und DNSCrypt basteln

Als kleiner Tipp: Wenn das Blocken mal nicht direkt funktioniert, wartet ein paar Minuten, bis euer Netzwerk das Pihole als DNS-Server „vermittelt“ hat. Oder startet euer Gerät ein Mal neu. Das gleiche gilt auch, wenn ihr das Pihole im Menü kurzzeitig ausschaltet, denn ein paar Sekunden lang wird es Tracker immer noch blocken.

Neue Ad-Block Filterlisten in Pi-hole einbinden

Standardmäßig enthält Pihole 5.0 aktuell 7 Filterlisten zum Blocken von Domains bzw. Webseiten. Diese ermöglichen Pihole das Filtern von unerwünschten Inhalten wie z.B. Werbebannern oder unerwünschten Scripten. Durch das Hinzufügen weiterer Filterlisten lässt sich die Zahl der unerwünschten Domains sehr einfach erhöhen. Wir wollen euch heute zeigen, wie ihr euren Pi-hole noch besser im Ad-Blocking machen könnt.

Filterlisten gibt es wie Sand am Meer. Wichtig ist, dass diese Listen gepflegt werden, denn die Listen werden nicht nur einmal in Pihole eingebunden, sondern regelmäßig auf Änderungen geprüft. Wir haben für euch ein paar Listen bzw. Webseiten zusammengetragen:

- 1,3 Millionen Webseiten Blockliste

- wichtige Listen auf siehe https://firebog.net/

- Filter-Lists.com – sehr große Sammlung an AdBlock-Listen (ca. 150)

- Adblock Plus 2.0 (EasyList) – Wird von vielen Browser-Adblockern genutzt

- Firebog Blocklist Collection – Viele gepflegte Adblock-Listen

- Unsere aktuelle Block-Liste für youtube-Werbung (vom 02.02.2020):

https://www.sunshine.it/blacklist.txt

for blocklists i’m using

https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts https://mirror1.malwaredomains.com/files/justdomains http://sysctl.org/cameleon/hosts https://zeustracker.abuse.ch/blocklist.php?download=domainblocklist https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_tracking.txt https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt https://hosts-file.net/ad_servers.txt https://raw.githubusercontent.com/HenningVanRaumle/pihole-ytadblock/master/ytadblock.txt https://github.com/anudeepND/youtubeadsblacklist/blob/master/domainlist.txt https://v.firebog.net/hosts/lists.php?type=tick

for blacklists i’m using

ad.doubleclick.net clients6.google.com googleads.g.doubleclick.net i1.ytimg.com pagead2.googlesyndication.com pubads.g.doubleclick.net r1—sn-vgqsen7z.googlevideo.com r1.sn-vgqsen7z.googlevideo.com r17—sn-vgqsenes.googlevideo.com r2—sn-vgqs7n7k.googlevideo.com r20—sn-vgqs7ne7.googlevideo.com r20.sn-vgqs7ne7.googlevideo.com r4—sn-vgqs7nez.googlevideo.com r4.sn-vgqs7nez.googlevideo.com securepubads.g.doubleclick.net static.doubleclick.net www.youtube-nocookie.com

I’ve had decent success with this regex

^r[0-9]*([-]{1,3}|.)sn-[a-z0-9]{4,}-[a-z0-9]{4,}\.googlevideo

It’s not perfect, but does block about 80% of the ads that play during streaming, but only about 40% of the ads that play before the video begins.

Einbinden neuer Filterlisten in Pi-Hole

Ab der Version 5 von Pi-Hole befindet sich die Verwaltung der Filterlisten im Gruppen-Management der Software. Ihr könnt mehrere Gruppen definieren, die dann auf unterschiedliche Blocklisten zugreifen können.

pihole5-list-tool

Installing Python packages

sudo apt update

sudo apt install python3-picamera

sudo apt install python3-pip

installation

If you don’t sudo pip3 install, things won’t work – possibly in a very confusing way. Definitely on Raspbian 10, so probably before that.

$ sudo pip3 install pihole5-list-tool --upgrade

usage / running

Simply run:

$ sudo pihole5-list-tool

Finishing up

After adding lists, they must be loaded by running:

$ pihole -gallowlists

Currently the only source for maintained whitelists is anudeepND’s allowlist. They are presented as:

Allowlist Only – Domains that are safe to allow i.e does not contain any tracking or

advertising sites. This fixes many problems like YouTube watch history, videos on news sites and so on.Allowlist+Optional – These are needed depending on the service you use. They may contain some

tracking sites but sometimes it's necessary to add bad domains to make a few services to work.Allowlist+Referral – People who use services like Slickdeals and Fatwallet need a few sites

(most of them are either trackers or ads) to be whitelisted to work properly. This contains some analytics and ad serving sites like doubleclick.net and others. If you don't know what these services are, stay away from this list. Domains that are safe to whitelist i.e does not contain any tracking or advertising sites. This fixes many problems like YouTube watch history, videos on news sites and so on.

ad/blocklists

Currently the only source for maintained blocklists is firebog.net

- Non-crossed lists: For when someone is usually around to whitelist falsely blocked sites

- Ticked lists: For when installing Pi-hole where no one will be whitelisting falsely blocked sites

- All lists: For those who will always be around to whitelist falsely blocked sites

Zusätzliche Whitelists

Gibt es, um mal welche zu nennen:

Aber die Ersteller/Verwalter von Blocklists sollten Einträge aus solchen Whitelists eigentlich bereits aus ihren Listen entfernt haben.

IP-Adresse oder sonstige Netzwerkeinstellungen ändern

Reconfigure pi hole via command line: pihole -r

You can also change ip address in

/etc/pihole/setupVars.conf

Updating

Updating is as simple as running the following command:

pihole -up

How do I set or reset the Web interface Password?

The Web interface password needs to be reset via the command line on your Pi-hole. This can be done locally or over SSH. You will use the pihole command to do this:

pihole -a -p

You will be prompted for the new password. If you enter an empty password, the password requirement will be removed from the web interface.

Raspberry Pi NAS mit OpenMediaVault 5 selber bauen

Bis zur Version 4 hat OpenMediaVault eigene Images für den Raspberry Pi bereitgestellt, die direkt auf die MicroSD-Karte übertragen werden konnten. Mit Version 5 hat man sich von dieser Installationsmethode verabschiedet.

Mittlerweile wird ein Installationsskript zur Verfügung gestellt, das OMV auf einem bereits vorhandenen Betriebssystem auf dem Raspberry Pi nachinstalliert. Das bedeutet, dass zuerst das offizielle Betriebssystem Raspbian installiert werden muss. Anschließend wird OMV nachinstalliert, indem das Installationsskript ausgeführt wird. Die Installation von OMV wird dann automatisch durchgeführt.

Installation von Raspbian Lite auf dem Raspberry Pi

Anmerkung: Am besten über Bildschirm und Tastatur installieren!

OpenMediaVault wird komplett über eine Weboberfläche im Browser von einem anderen Computer aus administriert. Daher ist es nicht nötig, Raspbian mit grafischem Desktop zu installieren. Dieser würde nur kostbare Ressourcen verbrauchen, aber keinen zusätzlichen Nutzen bringen, da der Desktop ja nicht verwendet wird.

Daher lädt man die aktuelle Version von Raspbian Lite von raspberrypi.org herunter. NEU 2022: Man verwendet den Raspberry Pi Imager. Diesen Herunterladen und das entsprechende Betriebssystem herunterladen.

In den Einstellungen, die man über das Zahnrad erreicht, kann man dem Raspi noch die richtige Konfiguration mit auf den Weg geben:

Nun wird das ebenfalls kostenlose Tool Balena Etcher benötigt, um das Raspbian Image auf die MicroSD-Karte zu übertragen.

Die heruntergeladene Image-Datei mit dem Betriebssystem muss nicht entpackt werden, sondern kann direkt mit Etcher auf die MicroSD-Karte geflasht werden. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, kann die SD-Karte in den RaspberryPi eingesetzt werden und der Minicomputer an den Strom angeschlossen werden. Das Betriebssystemimage für den Raspberry Pi ist bereits so eingerichtet, dass es nach dem Booten direkt einsatzbereit ist. Es ist keine Installation, wie man sie von Windows kennt, notwendig.

Nachdem der Bootvorgang abgeschlossen ist, kann man sich auf der Kommandozeile einloggen (ggf. aus der Ferne über Putty – zuvor IP über den Router ausfindig machen 😜 )

Der Standardbenutzername lautet pi, das Passwort lautet raspberry. Wenn der Login fehlschlägt, liegt dies möglicherweise daran, dass das Tastaturlayout auf Englisch steht. Auf einer deutschen Tastatur muss man dann “y” mit “z” vertauschen. Als Passwort muss man dann “raspberrz” eingeben.

Deutsche Tastatur:

- sudo raspi-config

- Punkt 4 Localisation Options

- l3 Change Keyboard Layout

- PC generic de 105 tecles (intl.) >>> Eingabe drücken

- Runtergehen auf „Andere“

- Das Wort Duits suchen und bestätigen

- Dann nach oben und DUITS auswählen

- und dann geht es komischerweise wie gewohnt weiter

Aus Sicherheitsgründen sollte als Erstes das Standardpasswort geändert werden. Hierzu wird folgender Befehl eingetippt.

passwdDaraufhin wird zuerst das bisherige Passwort abgefragt. Anschließend kann man ein neues Passwort für den Standardbenutzer “pi” vergeben.

Im nächsten Schritt sollte das Betriebssystem auf den aktuellen Stand gebracht werden. Das bedeutet, dass alle verfügbaren Updates eingespielt werden. Dies geschieht mit folgendem Befehl.

sudo apt update && sudo apt -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade && sudo apt -y autoremove && sudo apt -y autoclean && sync

(Nachdem alle Updates eingespielt sind, sollte der Raspberry Pi neu gestartet werden. Dafür wird wiederum folgender Befehl eingegeben.)

sudo reboot

Installation von OpenMediaVault 5 auf dem Raspberry Pi

Nach dem Neustart loggt man sich wieder auf der Kommandozeile ein. Nun kann OpenMediaVault installiert werden. Dies wird automatisch mit folgendem Befehl erledigt.

Der Befehl muss in einer Zeile auf der Kommandozeile eingegeben werden. Erst dann darf der Befehl mit der Enter-Taste ausgeführt werden.

wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash(das Symbol | findet man auf der Windows-Tastatur unter „Alt-Gr + <„)

Nun wird OpenMediaVault heruntergeladen und installiert. Das dauert gut und gerne 30 – 60 Minuten. Wenn die Installation abgeschlossen ist, sieht man wieder die Eingabeaufforderung mit Benutzername und Computername in der Form pi@raspberry:~$

Der Raspberry Pi sollte nun erneut neu gestartet werden. Wieder mit dem Befehl “sudo reboot”. Anschließend ist OpenMediaVault einsatzbereit und kann über die Benutzeroberfläche im Webbrowser über einen anderen PC aufgerufen werden. Die IP-Adresse wird nach dem vollständigen Reboot auf dem Raspi angezeigt. Außerdem werden Benutzername „admin“ und das Passwort „openmediavault“ angezeigt.

Am besten 2x einen Reboot ausführen, damit die IP-Adresse „gefestigt“ ist 😜

Statische IP-Adresse über den Router vergeben (alternativ über OMV in den Netzwerkeinstellungen)

Der Zugriff auf das NAS erfolgt über dessen IP-Adresse, die es vom sogenannten DHCP-Server des Routers bekommen hat. Dieser DHCP-Server teilt allen Geräten im Heimnetz mit, welche IP-Adressen sie verwenden dürfen. Allerdings können sich diese Adressen bei einer neuen Verbindung ändern, was dazu führen würde dass das NAS nicht mehr erreichbar ist. Daher ist es sinnvoll den eigenen Router so zu konfigurieren, dass er dem Raspberry Pi immer die selbe IP-Adresse zuteilt.

Hierzu muss man in der Konfigurationsoberfläche seines Routers nach der entsprechenden Einstellung suchen. Die Konfigurationsoberfläche einer Fritz!Box findet man indem man die Adresse http://fritz.box in den Webbrowser eingibt. Dort wechselt man zu Heimnetz -> Netzwerk und wählt das Stiftsymbol hinter dem Homeserver. Hier muss ein Haken bei der Option “diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen” gesetzt werden.

Die Systemkonfiguration von OpenMediaVault 5 auf dem Raspberry Pi

Die Administration erfolgt bequem über einen Webbrowser von einem beliebigen anderen Computer im selben Netzwerk. In die Adresszeile muss man oben angegebene IP-Adresse eingeben, dann erscheint die Loginseite von OMV. Standardmäßig lauten die Zugangsdaten “admin” mit dem Passwort “openmediavault”.

Aus Sicherheitsgründen sollte nach dem ersten Login das Passwort geändert werden. Die Einstellung findet man unter Allgemeine Einstellungen -> Web Administrator Passwort.

Auch das Aktualisieren des Betriebssystems sollte man nicht vernachlässigen. Unter System -> Aktualisierungsverwaltung kann das System auf den aktuellen Stand gebracht werden. Über den Button “Prüfen” sucht das System nach verfügbaren Aktualisierungen. Wenn welche verfügbar sind, wählt man diese aus, indem man einen Haken in das Kästchen vor dem jeweiligen Programm setzt. Ein Klick auf den Button “Aktualisieren” lädt die neuesten Pakete herunter und installiert diese.

Nach dem Login macht man sich am besten erst einmal mit der Weboberfläche vertraut und klickt sich durch die einzelnen Optionen. Damit erhält man einen schönen Überblick über die Optionen und Möglichkeiten die OMV bietet.

Externe Festplatte einrichten

Nun wird die externe Festplatte eingerichtet, auf der die Benutzer später ihre Daten hinterlegen sollen. Die verschiedenen Laufwerke findet man unter Datenspeicher -> Laufwerke. Dort wird zum einen die kleine SD-Karte aufgeführt, auf der das Betriebssystem installiert ist und die externe Festplatte, sofern eine solche angeschlossen ist. Unterscheiden kann man beide an der angegebenen Kapazität.

Damit die externe Festplatte zum Anlegen von Freigaben zur Verfügung steht, muss diese zuerst gelöscht werden. Dazu wird die Festplatte ausgewählt und anschließend klickt man auf den Button „Löschen„. Bei der Abfrage nach der Methode für das Löschen kann man die Methode schnell auswählen. Wird dieser Schritt nicht ausgeführt, kann es sein, dass sich die Festplatte im nächsten Schritt nicht auswählen lässt.

Jetzt kann auf der leeren Festplatte das Dateisystem eingerichtet werden. Dies geschieht unter dem Punkt Datenspeicher -> Dateisysteme. Hier werden nicht die einzelnen Datenträger aufgelistet, sondern die Partitionen, die auf den Datenträgern erstellt sind.

Standardmäßig sind wahrscheinlich zwei Partitionen zu sehen, die aber beide auf der SD-Karte liegen, zu erkennen an der Bezeichnung der Laufwerke, die bei beiden Partitionen identisch ist. Außerdem beginnt der Laufwerksname der SD-Karte mit etwas wie /dev/mmcblk. Die externe Festplatte taucht hier zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf.

Um eine Partition auf der externen Festplatte einzurichten, muss der Menüpunkt „+ Erstellen“ ausgewählt werden.

Es öffnet sich ein Fenster mit mehreren Auswahloptionen. Als Laufwerk wird die externe Festplatte aus dem Dropdownmenü ausgewählt. Die Datenträgerbezeichnung kann beliebig vergeben werden. Als Dateisystem wird ext4 ausgewählt. Hierbei handelt es sich um das Standarddateisystem vieler Linuxbetriebssysteme, zu denen auch Openmediavault, bzw. Raspbian gehört. Mit einem Klick auf OK wird das Dateisystem erstellt, was mehrere Minuten dauern kann. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint der Hinweis „Das Erstellen des Dateisystems wurde erfolgreich abgeschlossen“.

Nach der Partitionierung und Initialisierung des Laufwerks wird die externe Festplatte auch in der Übersicht unter den Dateisystemen als Online angezeigt.

Damit die Festplatte genutzt werden kann, muss man noch auf Einbinden klicken. Damit wird die Festplatte für das System zum Beschreiben und Lesen verfügbar gemacht.

Wie alle Änderungen bei OMV muss auch diese zweimal bestätigt werden. Nach dem Klick auf den Button “Einbinden” öffnet sich eine gelbe Leiste, auf der die Abfrage wiederholt wird. Hier muss nochmals bestätigt werden, dass die Partition in das System eingebunden werden soll. Anschließend steht die Festplatte zum Anlegen von Ordnern und Netzwerkfreigaben zur Verfügung.

Benutzer für den Zugriff auf Netzwerkfreigaben einrichten

Jetzt nächstes werden die Benutzer für den Dateizugriff angelegt. Dies wird unter Zugriffskontrolle -> Benutzer vorgenommen. Der Benutzer bekommt einen beliebigen Namen. In diesem Beispiel wird der Name omvshare verwendet. Mit den hier vergebenen Zugangsdaten wird der Zugriff auf die privaten Netzwerkfreigaben Freigaben geregelt. Natürlich kann hier auch ein beliebiger anderer Name vergeben werden oder auch mehrere Benutzer angelegt werden.

Die Felder für E-Mailadresse und Kommentar können leer gelassen werden. Das Passwort wird später beim Zugriff auf die Freigaben über das Netzwerk abgefragt. Die Shell ist das Programm, dass die Befehle auf der Kommandozeile verarbeitet, wenn sich der Benutzer direkt am System anmeldet. Dies kann man auf der Standardeinstellung belassen.

Anlegen der Netzwerkfreigaben

Die Einstellungen zum Anlegen der Netzwerkfreigaben sind unter Zugriffskontrolle -> Freigegebene Ordner zu finden.

Zum Erstellen eines freigegebenen Ordners klickt man zuerst auf Hinzufügen und füllt die einzelnen Felder aus.

- Name: Dieser Name wird später im Netzwerk angezeigt. In diesem Fall wird einfach der Name des Benutzers omvshare angegeben. Es kann auch ein beliebiger anderer Name vergeben werden, z. B. Dokumente, Videos usw.

- Laufwerk: Hier wählen wir die externe Festplatte, in diesem Fall mit der Bezeichnung exthdd.

- Pfad: Hier wird der Speicherort auf der Festplatte angegeben, wo unsere private Freigabe liegt. Hier kann man ebenfalls wieder den Namen omvshare eingeben, dann wird der Ordner automatisch erstellt.

- Zugriffsrechte: wir wählen hier Administrator: lesen/schreiben, Benutzer: lesen/schreiben, Andere: nur lesen.

Wichtig: Hierbei handelt es sich nicht um die Berechtigungen für die Netzwerkfreigabe. Vielmehr geht es um die Berechtigungen der Benutzer auf Dateisystemebene des verwendeten Linux-Betriebssystems. - Kommentar: wird nicht benötigt. Kann aber zur besseren Übersicht angegeben werden.

Nun muss noch festgelegt werden, welcher Benutzer Zugriff auf den freigegebenen Ordner bekommen darf. In diesem Fall nur der Benutzer “omvshare”.

Die Einstellung findet man wieder unter Zugriffskontrolle -> Freigegebene Ordner. Zuerst klicken wir die Freigabe omvshare an und wählen dann den Punkt Privilegien. Hier muss beim Benutzer omvshare die Checkbox Lesen/Schreiben aktiviert werden. Dadurch werden die Lese/Schreibrechte auf den Benutzer omvshare beschränkt.

Im folgenden Schritt wird die Freigabe aktiviert. Damit steht der Ordner im Netzwerk als Datenspeicher für andere Computer zur Verfügung.

Netzwerkfreigaben verwenden üblicherweise über das SMB bzw. CIFS Protokoll. Der entsprechende Dienst muss unter Openmediavault zuerst aktiviert werden. Dies geschieht unter dem Punkt Dienste -> SMB/CIFS. Dort legt man den Schalter Aktivieren um und klickt auf Speichern. Andere Optionen müssen an dieser Stelle nicht verändert werden.

Damit wurde der Dienst aktiviert, der die Netzwerkfreigaben zur Verfügung stellt. Nun müssen allerdings noch die beiden Freigaben selbst aktiviert werden.

Dies geschieht an derselben Stelle, allerdings unter dem Reiter Freigaben. Hier klickt man auf Hinzufügen. Im nächsten Fenster wählt man unter Freigegebene Ordner die Freigabe omvshare aus. Weitere Einstellungen müssen nicht vorgenommen werden. Mit einem Klick auf Speichern wird die Freigabe aktiviert und sind im Netzwerk verfügbar.

Reset admin password in OpenMediaVault

If you had forgotten the OpenMediaVault Default Login defaults, this post should help you reset it.

I am putting some finishing touches to my OpenMeviaVault based setup of Helios 4 NAS system. I forgot that I got the default password changed in OMV, so it seems I locked myself out using default password. This meant I had to reset the web admin password. I still had my SSH access, so this post shows steps of completing the recovery.

Run the omv-firstaid command as root

For both steps of this procedure, the easiest is to run omv-firstaid command as root. It’s pretty cool that someone on the OpenMediaVault thought of the typical issues one might run into and prepared a tool like this.

You SSH as the default user and run

sudo omv-firstaid

Reset Failed Login Counters in OpenMediaVault

The OMV setup keeps track of failed logins and you can see it by using the omv-firstaid command.

Select the Reset failed login attempt counter menu item:

And you should see the list of accounts with failed login attempts:

After we select a user (I chose admin in my case) there will be a confirmation shown:

Change the OpenMediaVault password

Now we start the omv-firstaid command again and select the following option:

That’s pretty much it! Hope it helps if you ever have the same issue.

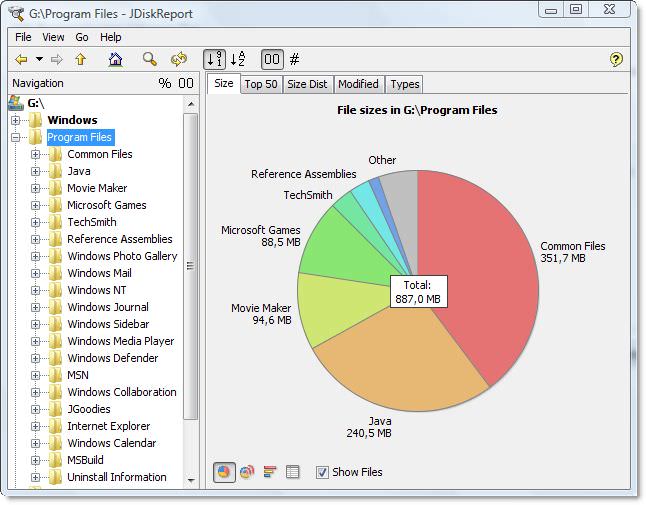

Festplatten-Speicherfresser finden und grafisch darstellen

Die Größe von Verzeichnissen auf Speichermedien zu ermitteln ist mit dem Windows Explorer kein Problem. Spätestens über den Kontextmenüeintrag Eigenschaften wird die Größe in KB, MB oder GB angezeigt. Man sieht aber nicht auf Anhieb, wie groß die Verzeichnisse im Vergleich zu anderen Ordnern oder dem Gesamtspeicherplatz ist. Aber gut, dass es auch für diesen Zweck eine einfache Lösung gibt.

Das 303 Kb kleine Tool HDGraph ist auf der Webseite www.hdgraph.com als kostenloser Download im ZIP-Format erhältlich. Du musst es nur an beliebiger Stelle entpacken. Es kommt ohne Installation aus und ist daher prima für den mobilen Einsatz auf USB-Sticks oder SD-Karten geeignet. Zum Aufrufen des Tools HDGraph klickst du doppelt auf die Startdatei HDGraph.exe.

EINFACHE BEDIENUNG

Im Programmfenster des Tools legst du zuerst den zu analysierenden Speicherort (Fesplatte, -partition oder externe Speichermedien) fest und startest dann die Analyse mit dem Button Scan/Refresh. Nach ein paar Augenblicken werden alle im Scanbereich befindlichen Verzeichnisse als Torten-Grafik dargestellt. Mit einem Doppelklick können Teilbereiche ausgewählt werden, um zu den Unterverzeichnissen zu gelangen.

HDGRAPH ALS KONTEXTMENÜ-EINTRAG

HDGraph lässt sich auf Wunsch auch in das Kontextmenü des Windows Explorers einbinden. Dazu klickst du im HDGraph-Programmfenster in der Menüleiste auf Tools | Explorer Integration | Add me to the explorer context menu.

Natürlich lassen sich alle grafischen Darstellungen ausdrucken, speichern und direkt als Bild im PNG-Format exportieren.

FAZIT

Tolles Tool um Präsentationen professionell zu gestalten.

ALTERNATIVE

JDiskReport von jgoodies.com

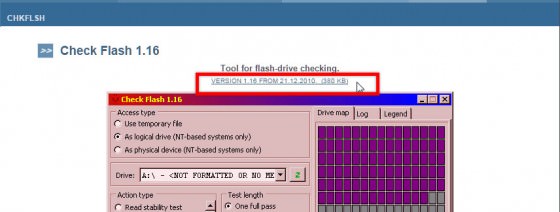

Check Flash: Das Profi-Tool für die Analyse deiner USB-Sticks

Die meisten USB-Sticks sind billige Massenware, deren Verarbeitung zu wünschen übrig lässt. Häufig liegen die Mängel in fehlerhaften Speicherzellen und/oder an mechanischen Fehlern (z. B. brüchige Lötstellen). Wenn USB-Sticks nicht mehr die Leistung bringen die sie eigentlich sollten, dann ist es empfehlenswert, sie vor einem Neukauf erst einmal zu analysieren. Mit diesem Profi-Tool findest du schnell heraus, ob sich der Kauf eines neuen Sticks lohnt.

Das Tool Check Flash ist auf der Webseite mikelab.kiev.ua des Ukrainers Mykhailo Cherkes als kostenloser Download erhältlich. Wird dir die Webseite auf kyrillisch angezeigt, dann stellst du sie über das Symbol EN oben links auf englisch um. Danach wählst du Programs | Check Flash aus, um auf die Downloadseite zu gelangen.

Mit einem Klick auf den Link beginnt der Download im ZIP-Format.

Anschließend entpackst du das Tool Check Flash in einem beliebigen Ordner und startest es über die Startdatei ChkFlsh.exe.

SPEED-TEST

Für eine Messung der Lese- und Schreibgeschwindigkeit wählst du im Programmfenster unter Drive deinen USB-Stick oder ein anderes Flash-Speichermedium aus. Dann wählst du im Bereich Access type die Option Use temporary file aus und stellst bei Test length die Dauer One full pass ein. Mit dem Startbutton führst du dann den Speed-Test durch.

Das Ergebnis wird im Informationsbereich bei Read speed (Lesegeschwindigkeit) und bei Write speed (Schreibgeschwindigkeit) angezeigt.

SPEICHER-GRÖSSE KONTROLLIEREN

Als erstes solltest du die Daten auf dem Speichermedium auf deiner Festplatte sichern, da sie während des Tests gelöscht werden.

Um zu ermitteln, wie groß der Speicherplatz tatsächlich ist, wählst du im Programmfenster folgende Konfiguration:

- Drive: Auswahl des USB-Sticks oder SD-Karte

- Access type: As physical device (NT-based-systems only)

- Action type: Write and read test sowie Full pattern set

- Test length: One full pass

- Start

Bestätige anschließend die Meldung dass alle Daten auf der Karte/Stick gelöscht werden.

BESCHÄDIGTE SPEICHERELEMENTE IDENTIFIZIEREN

Dieser Test wird letztendlich zeigen, ob du die Speicherkarte/USB-Stick weiterhin verwenden solltest. Werden nach dem Testende zu viele beschädigte Speicherzellen angezeigt, ist von einer weiteren Verwendung abzuraten. Das Risiko eines Totalausfalls ist dann einfach zu groß.

Vor der Speicheranalyse sollten auch hier die Daten vorab gesichert werden. Im Zuge des Tests wird das Speichermedium komplett gelöscht. Wähle anschließend folgende Optionen im Programmfenster aus:

- Drive: Auswahl des USB-Laufwerks

- Access type: As logigal drive (NT-based-systems only)

- Action type: Write and read test und Small pattern set

- Start

- Bestätigung der Warnmeldung mit Ja.

Nach der Verwendung des Tools Check Flash ist eine Formatierung des Wechseldatenträgers erforderlich, da verschiedene Informationen während der Tests auf dem Stick/SD-Karte abgelegt werden. Das erledigst du über den Windows Explorer, indem du per Rechtsklick auf das Laufwerk den Kontextmenübefehl Formatieren auswählst.

TIPP:

Falls ein mechanischer Fehler, wie defekte Lötstellen oder ein beschädigter USB-Stecker der Grund für die Fehlfunktionen ist, kann man versuchen, den eigentlichen Speicher zu retten.

Oft werden in USB-Sticks Mini-SD-Karten verbaut, die mit etwas handwerklichem Geschick aus dem Stick extrahiert werden können.

PC-On-Stick: Der Computer im Kleinstformat

Mit minimalen Mitteln einen nicht nur funktionsfähigen, sondern auch leistungsfähigen Computer zu bekommen, ist kein Hexenwerk. Fertige PC´s zum Surfen im Internet und E-Mail-Versand gibt es bereits ab circa 40 Euro. Es sind Mini-Computer, die gar nicht mal so schlecht ausgestattet sind. Ideal für Nutzer, die entweder einen Monitor übrig haben oder für diejenigen, die ihren Flachbildfernseher auch als Computer verwenden wollen.

Auch die Technik kann sich sehen lassen. Viele Geräte, egal ob PC-Sticks oder Mini-Computer, sogenannte Nettops, setzen auf Quadcore- oder Intel-Atom-Prozessoren, haben zwei GB Arbeitsspeicher, HD-Grafikkarten und unterstützen Betriebssysteme wie Windows 7, 8 und 10. Auch Bluetooth- und WLAN-Schnittstellen für Netzwerkanbindung und Tastatur gehören zur Grundausstattung.

Als typischer Vertreter von PC-Sticks wäre beispielsweise der Intel Compute Stick zu nennen…

…und als Mini-PC (Nettop) die Asus EeeBox.

Die PC-Sticks, die meist am HDMI-Port des Fernsehers angeschlossen werden, haben nur begrenzte Speicherkapazitäten und setzen auf Mini-SD-Karten zur Speichererweiterung. Bei Nettops, sind integrierte Festplatten mit 160 GB keine Seltenheit. Zudem gehört bei den Nettops meist auch ein Standfuß und ein VESA-Montageramen zum Lieferumfang. Damit kann das Gerät an die Rückwand des Flat-TV´s geschraubt werden.

Die Preise für diese Geräte liegen hier bei ca. 80 Euro aufwärts. Für 40 Euro gibt es bereits einen guten Raspberry mit einem Linux Betriebssystem.

Schnäppchenjäger sollten auch bei eBay & Co reinzuschauen, um passende (Gebraucht-) Geräte zu finden.

Auch wenn der PC-Stick oder der Nettop wenig Strom verbrauchen, sollte man beim Kauf trotz allem darauf achten, dass man ihn ausschalten kann.

FAZIT:

Mit diesen Mini-PC´s lassen sich im Heimnetzwerk alle Multimedia-Daten (auch in Full HD) des Hauptrechners streamen, prima im Netz surfen und sogar ein paar Office-Anwendungen sind möglich.

Der Nachteil ist, dass ein solcher Kleinstcomputer kein Ersatz für einen „normalen“ Desktop-Computer oder Notebook ist.

Ältere Computer per USB-Stick oder SD-Karte schneller machen

Einem Computerwechsel muss nicht immer ein Defekt des Altgerätes vorausgehen. Meist liegt der Grund im Alter der Komponenten. In so einem Fall ist es aber zu schade, den alten Rechner einfach zu entsorgen. Er eignet sich hervorragend als Zweitgerät für die Kinder oder für allgemeine Bürotätigkeiten. Die Crux ist nur das Betriebssystem. Ältere Rechner laufen zwar mit Windows 7 oder 8, sind dann aber recht langsam. Mithilfe eines USB-Sticks kann man dem Altrechner auf die Sprünge helfen und die Performance erheblich verbessern.

ReadyBoost für Vista, Windows 7 / 8

Die Betriebssysteme von Vista, Windows 7 und 8 enthalten von Haus aus den ReadyBoost, der häufig verwendete Programme dann vom USB-Stick anstatt von der Festplatte aus startet. Der in Sticks und Speicherkarten verwendete Flashspeicher ermöglicht viel schnellere Zugriffszeiten als eine Festplatte und entlastet so den Computer.

Aktivierung über das Autostart-Fenster

Das Aktivieren von ReadyBoost ist sehr einfach. Einfach den USB-Stick oder die Speicherkarte in den PC stecken und im Autostart-Fenster die Option System beschleunigen auswählen.

Erscheint die Option System beschleunigen nicht, erfüllt das Speichermedium nicht die Mindestanforderungen. Man benötigt einen Stick oder eine SD-Karte mit mindestens 256 MB Größe, von denen 230 MB freier Speicherplatz sein müssen. Auch eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 3 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von mindestens 5 MB/s müssen gewähleistet sein. Treffen diese Anforderungen nicht zu, wird die Option System beschleunigen nicht angezeigt.

Im Dialogfenster Eigenschaften von Wechseldatenträger stellt man auf der Registerkarte ReadyBoost mit dem Schieberegler den Speicherplatz ein, der für die Beschleunigung reserviert werden soll. Auch die Einstellung Dieses Gerät verwenden muss ebenfalls aktiviert werden.

Dann brauchst du nur noch mit OK bestätigen. Das ausgewählte Speichermedium wird sofort für die Systembeschleunigung verwendet und muss natürlich während des Computer-Betriebs eingesteckt bleiben.

Testen von Speichermedien

Wenn vorab geprüft werden soll, ob die USB-Sticks/SD-Karten für ReadyBoost geeignet sind, dann kann man mit Tools wie HD_Speed (Freeware) die Geschwindigkeiten von USB-Sticks, Speicherkarten, optischen Laufwerken und Festplatten testen.

Die meisten dieser Diagnose-Tools haben noch einen weiteren, positiven Aspekt. Sie checken die Speichermedien auf Fehler. Speicherkarten die zu viele defekte Stellen aufweisen, können dann sofort ausgemustert und weggeworfen werden.